《我叫大连》: 原型人物自述收录在《武汉!武汉!》

| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |

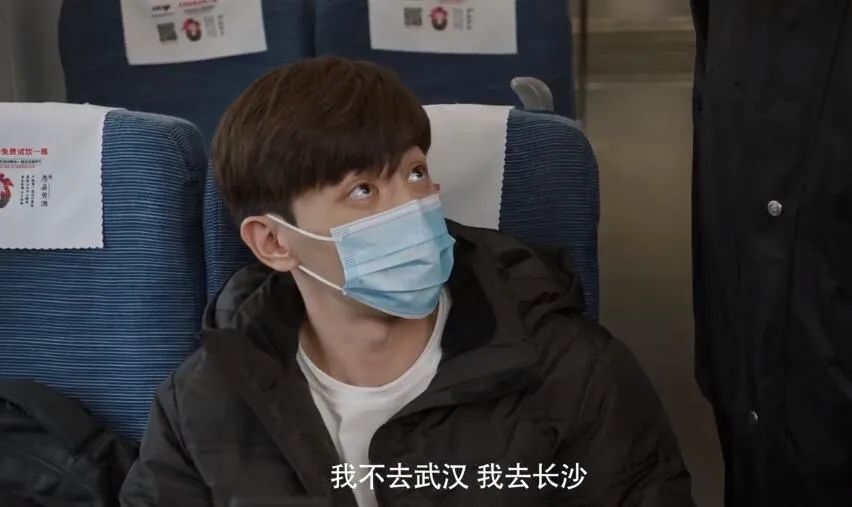

8月6日,@电视剧在一起 官方微博发布了由邓伦、李沁、董洁等主演的《在一起之我叫大连》预告片,《在一起》是一部抗疫系列剧,而《在一起之我叫大连》是其中的一个单元。故事讲述了一个大连小伙小强误闯武汉,一开始只在隔离区打扫卫生,后来蜕变成为一名抗“疫”战士的感人故事。

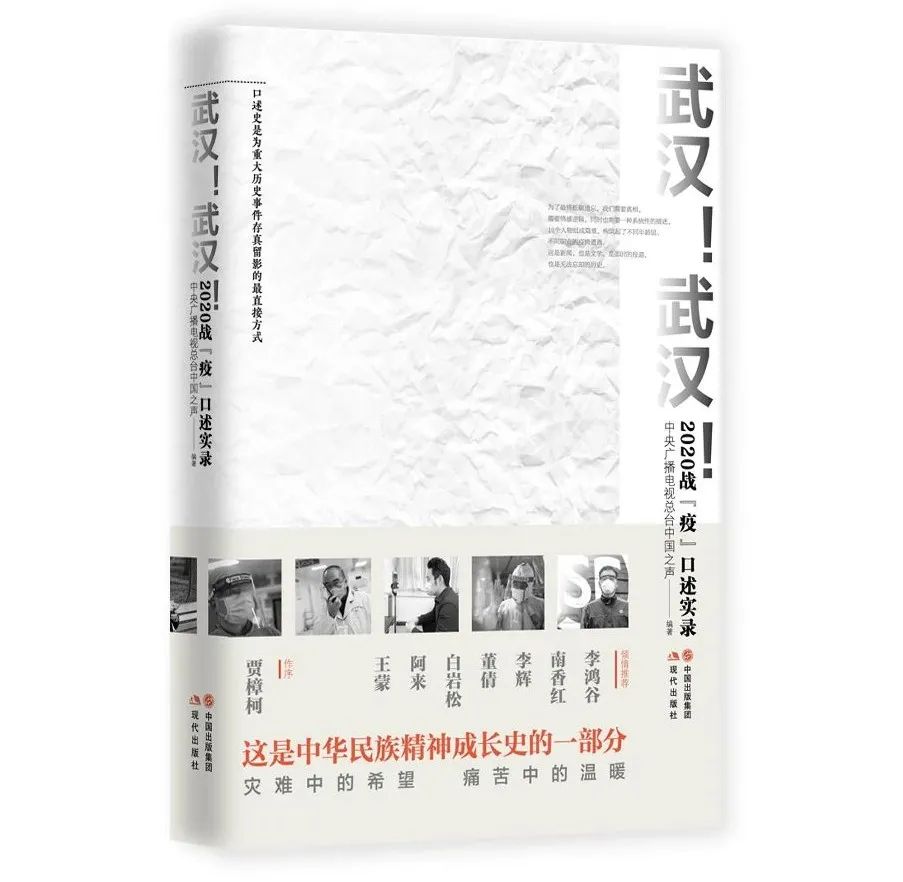

中央广播电视总台中国之声编著的这本《武汉!武汉!:2020战“疫”口述实录》,共辑录了在武汉战“疫”前线18人的个人自述,如原武汉市金银潭医院院长张定宇、顺丰员工汪勇、开餐馆的邱贝文等等。通过身份、年龄、经历各不相同的人的自述,在相对个体的回忆中,从不同侧面,关注大疫情中的普通人。他们有一线医护人员,有患者,有家属,有爱心志愿者,有普通市民,有无意闯入的外地滞留人员,也有主动“逆行”的外乡人,有大量的90后……他们或伟大或平凡,这些来自个人的讲述,真实、多面、立体地展现个人在大事件中迸发的巨大正能量。

郭静:见到大连小伙儿小强前,我就听说了他的离奇故事:本打算去湖南办事的他,竟误打误撞,在武汉下了车。为了不留宿街头,他找到了在医院隔离区打扫卫生的工作,就这样,上了抗击疫情的第一线!

以下是郭静采访小强自述的部分摘录:

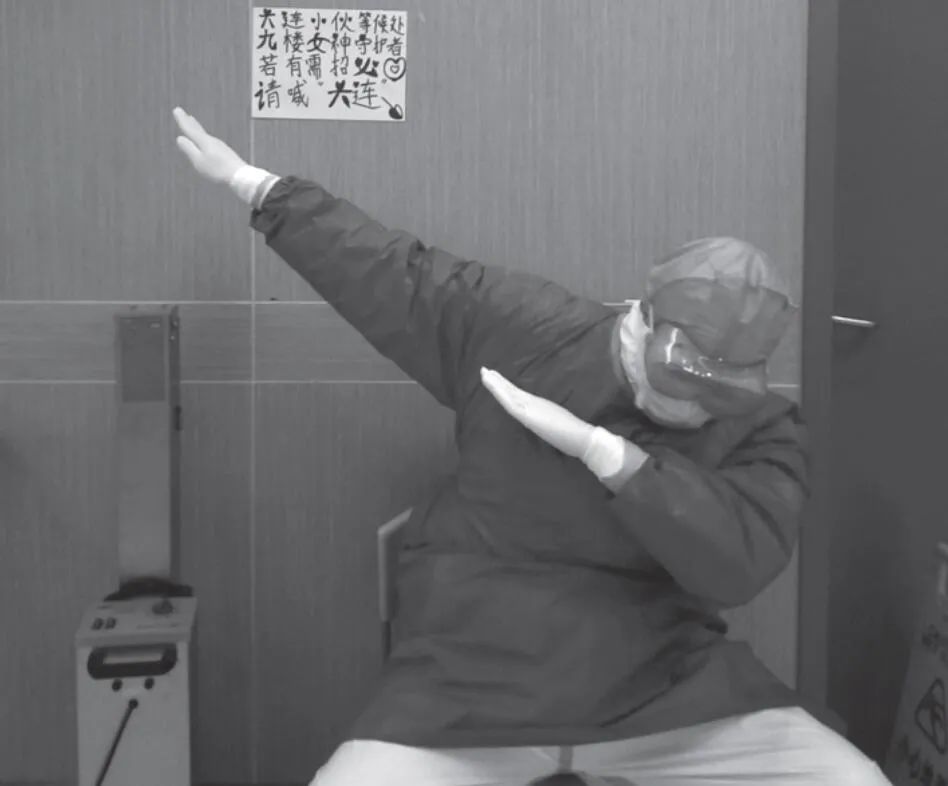

大连小伙儿小强:大连小伙等候处,九楼女神守护者,若有需,招必(回),请喊“大连”

我现在穿防护服,已经非常熟练了,熟能生巧嘛!哎呀,真是穿得非常快,也非常好!曾经有一次穿完以后我问:“督导老师,您帮我看看,我穿的有没有缝隙?有没有瑕疵?”她说:“你的我不用看,你比我穿得都好!”

我每天穿三套,上午一套,下午一套,晚上一套。脱的时候确实比较复杂。

到这儿之后,因为我没有什么衣服,武汉市第一医院就给我提供了一些衣服,看,里边这个速干衣,就是武汉市第一医院给我提供的。然后我们大连医疗队给我送了鞋、袜子、内裤……因为我没打算在外面长待,就穿了一套衣服,一个男生一两天不换,在我来看很正常,谁会拿那么多衣服出门?

吃的就更没有了。这些,都是哈尔滨医科大学附属医院医疗队给我送来的。帮助我的人,太多太多了。

我还要特别感谢……大连交通广播,那是第一个帮助我的,我这辈子都忘不了!然后南京鼓楼医院,我工作的那个楼层的。和我同一个楼层工作的都是南京鼓楼医院的医生和护士,我服了她们,她们不是南京的温柔女子,她们全是“汉子”,比我都“汉子”!

我第一天进去,看她们给病人打针,需要握着手嘛,就直接这么……就触碰上了!带着手套就触碰上了!在我看来,那就是百分之百会被感染的一个动作!特别钦佩她们,太厉害了。

但是,现在看着她们,我也敢碰。现在没啥,心理上可能就没压力了,也没有什么负担。当时怕传染的时候就各种打听,怎样会被传染、怎样预防传染,一个人跟我说的我不信,我非要在第二个人嘴里证明了;第二个跟我说的话,我非要在第三个人的嘴里得到证明,证明她们说的全都是对的我才信。

现在不用这样了,现在我教育他们,我教育他们,这样不会传染。现在也有一些新来的医疗队……他们当然不用我去指导怎么预防,他们比我都懂这块儿,但是他们脱防护服这块儿,因为我晚上会去工作,我就帮助他们脱。

我这人确实学得快,但我感觉忘得也快。(笑)这又有啥好笑的?……当然,我觉得以后应该也没有机会再穿防护服了吧!

名家推荐?

这本书选择了18个抗疫一线年龄、身份、经历各不相同的人,用口述实录的方式讲述他们抗疫中的故事,让2020春天的记忆更丰富,也更接近真实。这些声音和文字彰显了这次抗疫过程是一场上上下下团结一心、互相支援、互为后盾的人民战争,庆幸抗疫的首战成果 ,祝贺这本书的出版。——王蒙

口述史是为重大历史事件存真留影的最直接方式。武汉抗疫,情形特殊,不是所有人都能走上前线。这本书由走上前线的记者,访问同在现场的医生、病患、各种职业背景的志愿者和拍客,材料鲜活,情感真挚,充满现场感,值得细读。——阿来

2020年的武汉,从冬到春,所经历的一切,不是统计出来的数字,也不是难熬的时间跨度,它是一个又一个具体的人共同写下的故事,它是人们前所未有的一种生活,更是倔强抗争的生命状态,这本书里就有18个这样的人,也许人数并不多,但如果这样的记录多了,就会拼接出武汉保卫战最真实的全景!——白岩松

郭静不仅仅是在采访、在完成工作,她是建立了与被采访者间的心理通道,让对方愿意把心交给她。——董倩

中国之声记者郭静和她的同事们走进湖北武汉市,记录砥砺前行的这些人物:张定宇、蔡毅、钟鸣、汪勇、陈庆丰、邱贝文、田亚珍、冯翔、夏斌、王紫懿、童朝晖……

我在“风暴之眼”;灾难让我学会用全新的眼光看待生活;一个急转弯般的加速,他们就去了;再活一次,我要活得更好……

聆听完院长、医生、护士、快递小哥和小餐馆、咖啡店店主等的讲述,由他们唤起的点点滴滴的记忆,一直蔓延至今。——李辉

病毒肆虐于大街小巷,饕夺吞噬着生命。2020年伊始,发生于武汉的生命逝去,家庭破碎,令人难以卒读的故事实在太多、太多。

新冠病毒。传染。呼吸。肺、插管。活。死。

如果概括这本书洋洋几十万的文字,恐怕以上是最高频的词。

还有一个更高频的词:

“我”。

“我”经历的武汉;“我”与病毒的迎面相撞和擦肩而过;“我”的沮丧和苦难;“我”的错愕和慌张;“我”亲历的生存与死亡。“我”,在人类抗击病毒的最前沿。“我”,见证了历史,也参与了历史的书写。

借用法国历史学者皮埃尔·诺拉的“记忆场”观点来表达“我”对于历史的重要性可能是恰当的。

这是历史最鲜活的部分,因为每个“我”的生命,都成为组成历史的细胞。

“我”是个体的。当一个个“我”,汇集在一起,并被媒体以专业的手段记录时,这就创建了关于武汉,关于新冠病毒这场世纪灾难的记忆场,而这便是历史定格的瞬间。

这是一本带有生命温度的书,“我”的故事,“我们”都懂,今天的“我们”和未来的“我们”。——南香红

在整个城市长时间都处于应激状态之中,记者能够真切感受武汉人的情感吗?或者说,这个特殊时刻,作为记录者,还有什么更深刻的方法进入武汉、进入疫情?郭静用18个口述,提供了她的答案。最传统的手段,隐身的记录者,此刻却极具效率,我们几乎可以不失真地面对残酷人生。那些跌宕起伏的命运,使这场原本只能数字表达的疫情,得以显形。——李鸿谷

在这本书中,每篇故事还附有二维码,扫码可听讲述者的声音。

已有条评论,欢迎点评!